Schulanlage Gellert

Kindergarten Gellert

Restaurant Gartenbad Bachgraben

Wohnsiedlung Duggingerhof/Walkeweg

Doppelkindergarten Roggenburgstrasse

Bürogebäude Barfihof

Primarschule Sevogel

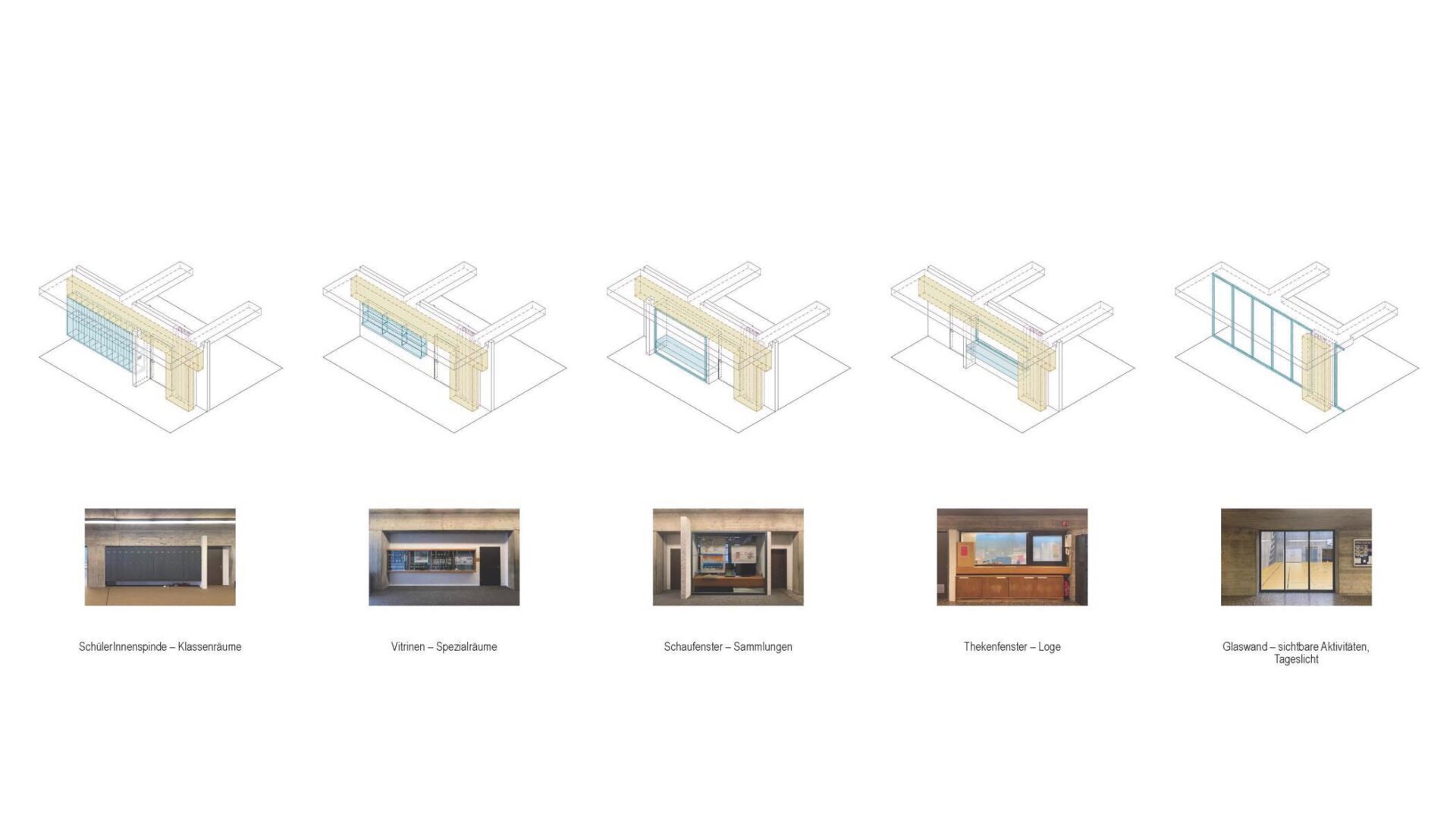

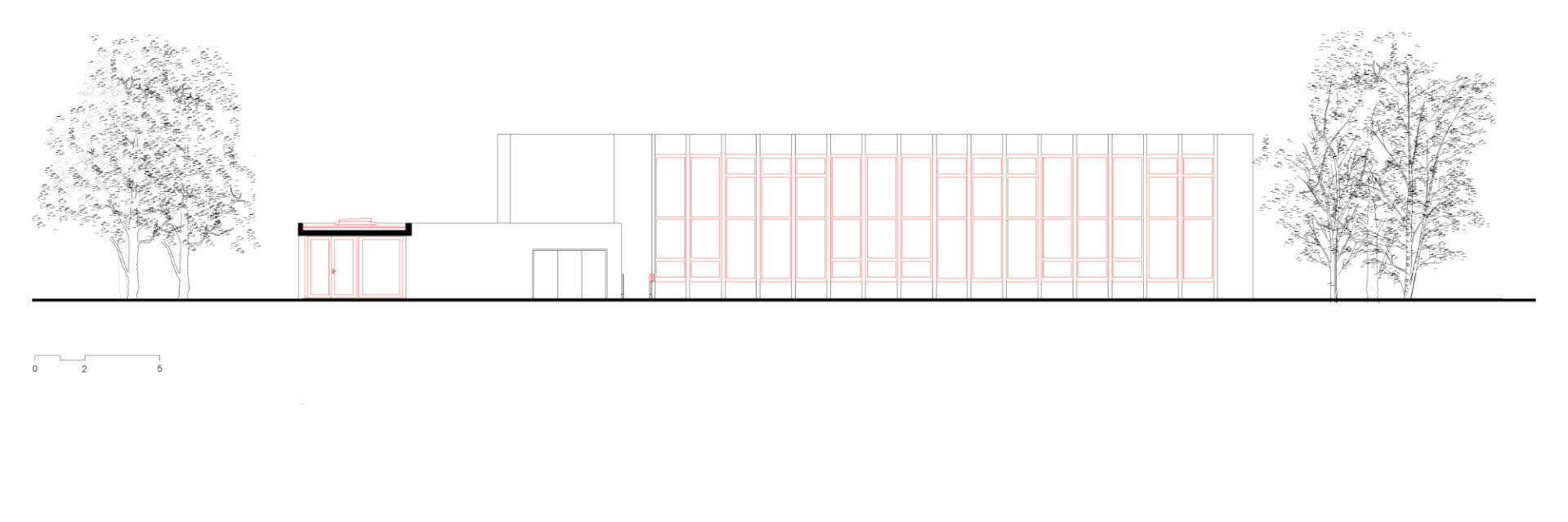

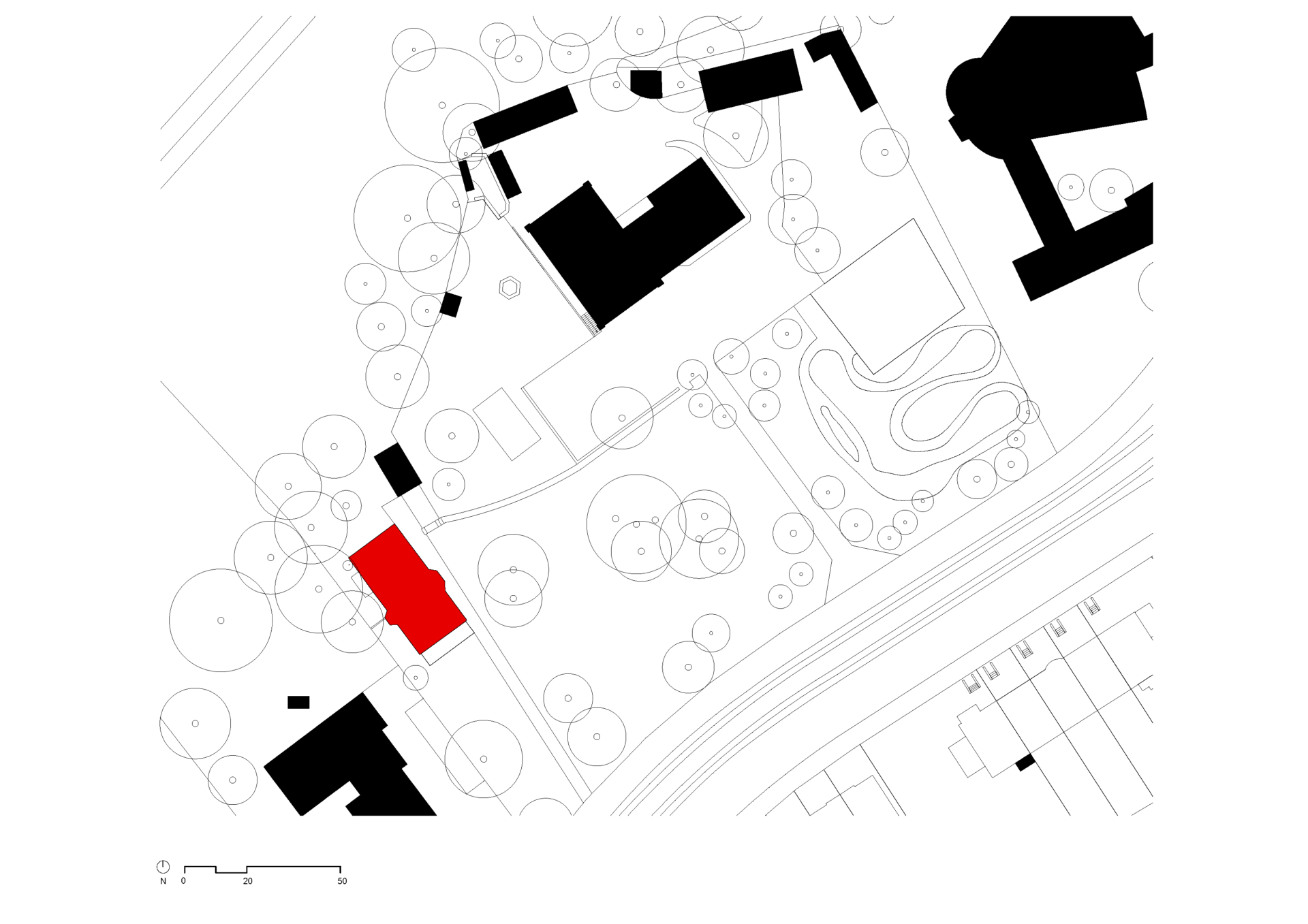

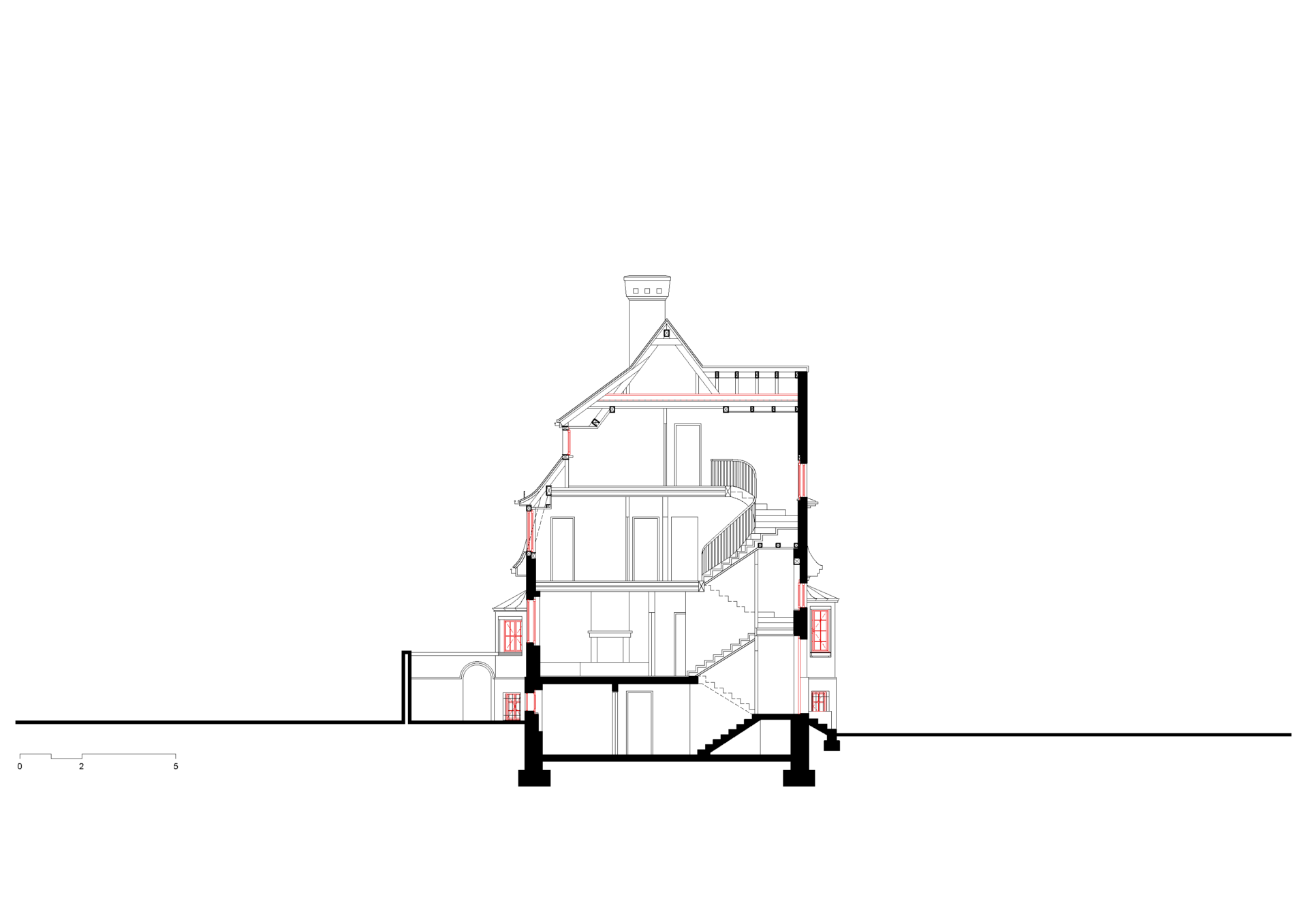

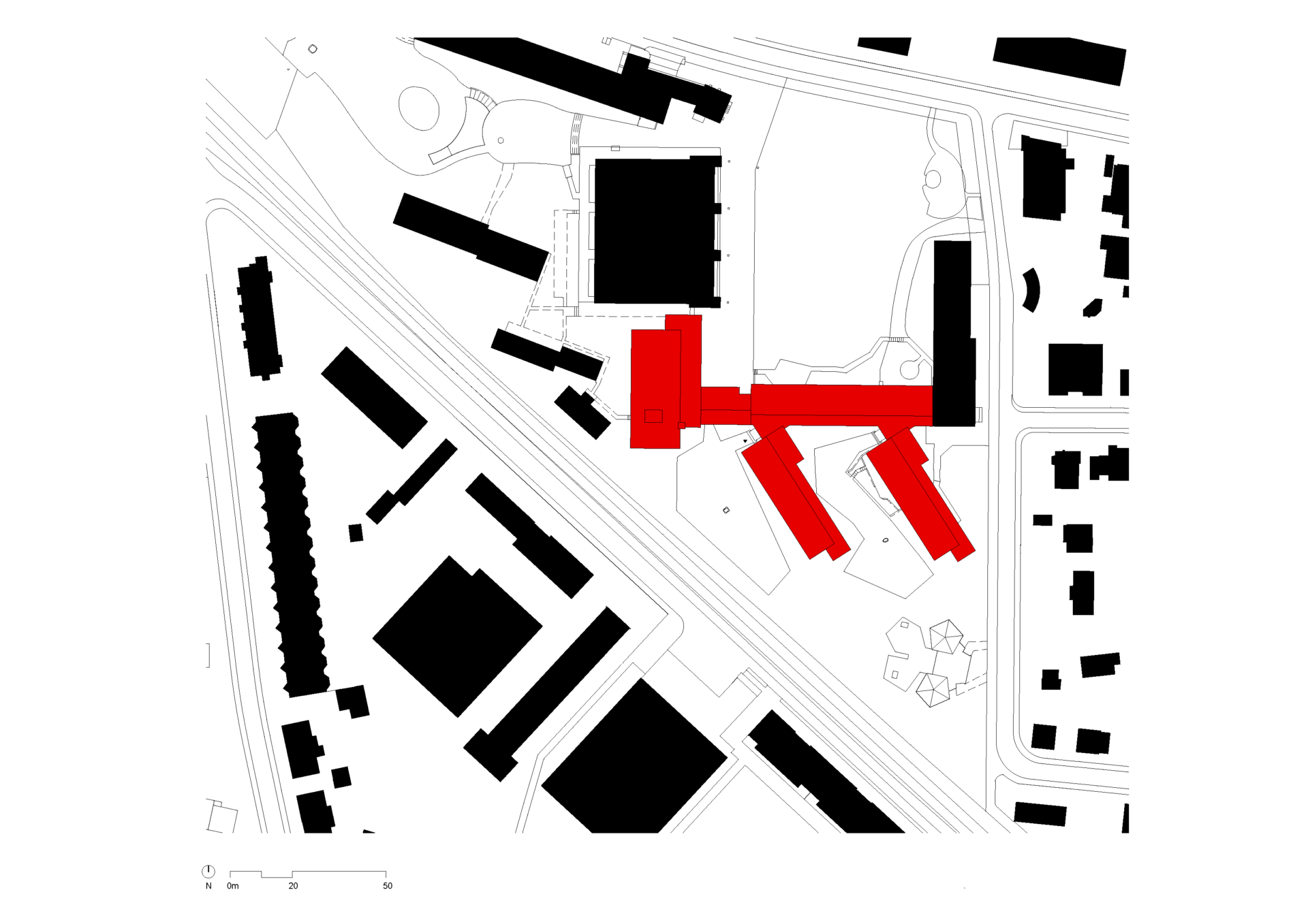

Theatersaal Berufsfachschule

Sekundarschule Pestalozzi

Kantonsschule Rämibühl

Wirtschaftsgymnasium

Jugendzentrum Gartenbad Bachgraben

Turn- und Schwimmhalle Vogelsang

Stadion Vogesen

Haus SK

Schulheim Gute Herberge Haus 186

Primarschule St. Johann

Sekundarschule Vogesen

Familiengrab

Primarschule Hebel

Van Dick Apartment

News

19.12.2025 Bestand + Pflege + Nutzung = Baukultur. Artikel zur Sanierung des Restaurant Gartenbad Bachgraben im Tec21 Sonderheft Fassaden und online auf espazium erschienen.

Profil

MET Architects wurde 2009 von Roula Moharram und Thomas Thalhofer gegründet. Mit einem Team von internationalen, vielseitig qualifizierten MitarbeiterInnen erarbeiten wir eigenständige, spezifisch auf die jeweilige Bauaufgabe angepasste Lösungen.

Unser Portfolio umfasst Neu- und Umbauten unterschiedlichen Massstabs, von kleinen Direktaufträgen wie einem Familiengrab in Beirut bis hin zur Gesamtsanierung von ganzen Schulkomplexen wie dem Wirtschaftsgymnasium in Basel als Resultat eines offenen Wettbewerbs. Im intensiven Dialog mit unseren Auftraggebern schaffen wir verständliche, identitätsstiftende und langfristig funktionstüchtige Architektur, die durch Publikationen und Auszeichnungen eine öffentliche Anerkennung findet.

Mit zahlreichen Wettbewerbsgewinnen haben wir uns als Spezialisten im Umgang mit denkmalgeschützten Objekten etabliert. Unsere Herangehensweise zeichnet sich durch eine eingehende Analyse und Bewertung des städtebaulichen Kontextes, des soziokulturellen Hintergrunds und des historischen Bestands aus. Aufbauend auf diesen Erkenntnissen entwickeln wir Projekte, die mit hoher konstruktiver Qualität, individuellen Detaillösungen und gestalterischem Feinsinn die aktuellen programmatischen und technischen Nutzeransprüche erfüllen und den historischen Bestand in einen neuen Lebenszyklus überführen.

Team

Roula Moharram – Architektin DPLG

Geboren 1968 in Beirut, Libanon. Roula schloss ihr Studium 1994 an der UP9 Paris-La Seine als Architecte DPLG ab. Von 1994 bis 1999 arbeitete sie als Architektin für Pierre El Khoury & Partners in Beirut. 2000 eröffnete sie das Büro Roula Moharram Architects in Beirut, das sie bis 2009 führte. In Partnerschaft mit Thomas Thalhofer gründete sie 2009 MET Architects in Basel. Im selben Jahr war sie Gastkritikerin am ETH Studio Basel für ein Forschungsprojekt in Beirut. Seit 2018 ist sie Mitglied des Arab Center for Architecture ACA. 2023 wurde sie in den BSA Bund Schweizer Architektinnen und Architekten, Ortsgruppe Basel, aufgenommen. Roula Moharram ist stark in die Architekturszene Beiruts eingebunden und wird regelmässig zu Jurys eingeladen, hält Vorträge und leitet Workshops. In der Schweiz setzt sie sich für die Vermittlung von libanesischer Baukultur ein und gibt dazu Interviews, verfasst redaktionelle Beiträge und organisiert Ausstellungen

Thomas Thalhofer – Dipl.-Ing. Architekt

Geboren 1969 in Augsburg, Deutschland. 1998 schloss Thomas sein Studium an der FH Augsburg als Dipl. Ing. Architekt ab. Von 1998 bis 2002 arbeitete er als Architekt für HildundK Architekten in München. Von 2003 bis 2007 war er Projektleiter und Associate bei Christ & Gantenbein Architekten in Basel, von 2007 bis 2009 Projektleiter für Christian Kerez Architekt in Zürich. 2009 gründete er in Partnerschaft mit Roula Moharram MET Architects. Von 2009 bis 2011 war er an der Hochschule Luzern Dozent im Masterstudiengang und 2013 Gastkritiker im Bachelorstudiengang Architektur. Seit 2018 ist er Mitglied des Arab Center for Architecture ACA. 2023 wurde er in den BSA Bund Schweizer Architektinnen und Architekten, Ortsgruppe Basel, aufgenommen, seit 2025 ist er Mitglied der Fachgruppe für Bau- und Planungsfragen der Gemeinde Binningen. Thomas Thalhofer referiert als Experte zum Thema Weiterbauen an Hochschulen in der Schweiz und im benachbarten Ausland.

Sybilla Glutz - Assistentin der Geschäftsleitung

Nola Bally – Architektin BA

Alma Baumgartner – Architektin BA

Viviane Ehrensberger – Architektin MSc

Inga Federe – Dipl.-Ing. Architektin TU

Katharina Fesenmair – Architektin MA

Mio Kobayashi – Architektin MA

Mathilde Lesenecal - Architektin MAA

Andrea Perletti – Architekt MA

Ida Warth - Architektin BSc

Veröffentlichungen

Primarschule Gellert

Bau der Woche swiss-architects – 2025

best architects 26 gold – 2025

afasia – 2025

More Sports. More Architecture - 10/2025

AIT – 05/2025

Swiss Arc – 03/2025

architect@work Newsletter – 02/2025

db Respekt und Perspektive – Anerkennung 12/2024

Bau- und Verkehrsdepartement Basel Stadt, Städtebau und Architektur, Hochbau – 2020

Quartierkurier – 03/2021

Restaurant Gartenbad Bachgraben

Tec21 – 12/2025

BauNetz – 09/2025

ArchDaily – 05/2025

Swiss Arc – 03/2025

Theatersaal Berufsfachschule Basel

Jahrbuch der Architektur – 2024

best architects 25 – 2024

Baunetz_Wissen – 2023

Hochparterre – 2023

Bau der Woche swiss-architects – 2023

Open House Basel – 2023

Bau- und Verkehrsdepartement Basel Stadt, Städtebau und Architektur, Hochbau – 2023

Sekundarschule Pestalozzi

VELUX Architektur-Wettbewerb 2024/25 – 2025

Espazium – Alle Artikel – 2023

Open House Basel – 2023

Bau- und Verkehrsdepartement Basel Stadt, Städtebau und Architektur, Hochbau – 2023

Die natürliche Klimaanlage – bz Basel / CH Media – 2023

Kühlsystem aus altem Perisen – SRF Regionaljournal Basel Baselland vom 08.08.23

Kühlung fürs Pestalozzischulhaus – teleBasel punkt6 vom 18.08.23

Jugendzentrum Gartenbad Bachgraben

Open House Basel – 2023

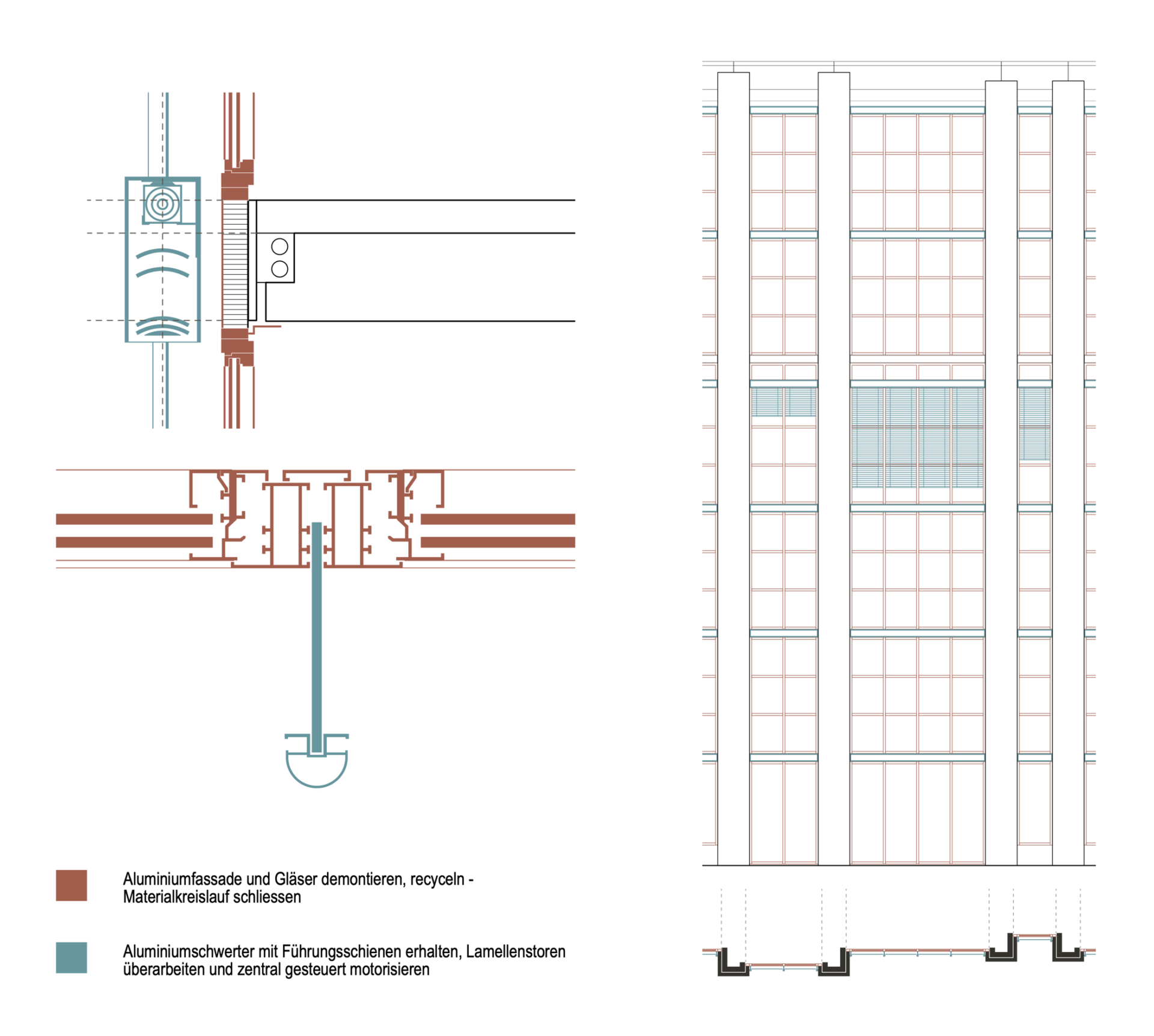

Wirtschaftsgymnasium

archithese – 2023

Bau der Woche Swiss Architects – 2022

Architektur Dialoge – 2021

Architektur Basel – 2021

Bau- und Verkehrsdepartement Basel Stadt, Städtebau und Architektur, Hochbau – 2020

Turn- und Schwimmhalle Vogelsang

Werk, Bauen + Wohnen, Werkmaterial – 03/2022

Bau- und Verkehrsdepartement Basel Stadt, Städtebau und Architektur, Hochbau – 2022

Immobilien Basel Stadt ‒ 2021

db Deutsche Bauzeitung – 10/2021

Baunetz_Wissen – 2021

DETAIL online – 2021

Schweizer Baudokumentation – 2021

OPEN HOUSE BASEL – 2021

Architektur + Technik – 2021

ArchDaily – 2021

BauNetz – 2021

Modulor – 2021

Stadion Vogesen

Otto Borst-Preis – 2022

Schweizer Baudokumentation – 2021

More Sports. More Architecture – 07/2021

Werk, Bauen + Wohnen – 04/2021

sb Magazin – 2021

DETAIL online – 2021

BauNetz – 2021

Baunetz_Wissen – 2021

Bauwelt – 2020

TEC21 – 2020

Hochparterre – 8/20

Xia by AIT – 2020

best architects 21

Bau der Woche Swiss Architects – 2020

Architektur + Technik – 2020

Bau- und Verkehrsdepartement Basel Stadt, Städtebau und Architektur, Hochbau – 2020

Einweihung der Arena Vogesen – 2019

Basel/Beirut-Serie

Espazium – Teil 3 – 2019

Espazium – Teil 2 – 2019

Espazium – Teil 1 – 2019

Schulheim Gute Herberge Haus 186

Landpartie: Reformarchitektur in Riehen – 2019

Haus SK

Wohnrevue – 2020

Designboom – 2020

Baunetz_Wissen – 2020

Bau des Jahres Swiss Architects – 2019

Bau der Woche Swiss Architects – 2019

Espace Contemporains – 2018

Subtilitas – 2018

Primarschule St. Johann

Bau des Jahres Swiss Architects – 2018

Immobilien Basel Stadt ‒ 2019

best architects 19

Bau- und Verkehrsdepartement Basel Stadt, Städtebau und Architektur, Hochbau – 2018

meter magazin – 2018

Umbauen + Renovieren – 2018

Architektur + Technik – 2018

Bau der Woche Swiss Architects – 2018

VELUX – 2017

TEC 21 – 2017

Primarschule Hebel

Immobilien Basel Stadt – 2016

Bau des Jahres Swiss Architects – 2016

Schweizer Baudokumentation – 2016

Sonntagszeitung – 2016

TEC 21 – 2015

Kunst + Architektur – 2015

Bau- und Verkehrsdepartement Basel Stadt, Städtebau und Architektur, Hochbau – 2015

docomomo – 2014

db – Deutsche Bauzeitung, Metamorphose – 2014

Kantonale Denkmalpflege, “best practise” – 2014

Architektur + Technik ‒ 2014

Werk, Bauen + Wohnen ‒ 2014

Umbauen + Renovieren – 2014

Riehener Zeitung – 2014

Van Dick Apartment

best architects 16

Bau der Woche Swiss Architects – 2013

AM Apartment

Mediterranean Housing Lebanon – 2014

identity – 2013

Werkliste

2021-2025

Liegenschaften im Finanzvermögen, Basel – Zustandsanalysen und Machbarkeitsstudien, Wettbewerb im offenen Verfahren, Rahmenvertrag 2021-2026

Haus RT, Franche-Comté, F – Gesamtsanierung, Direktauftrag, Fertigstellung 2025

Haus «Zum Adlerberg», Basel – Gesamtsanierung, Direktauftrag, Fertigstellung 2025

Gesamtsanierung Schulhaus Hinterer Grund, Flawil – 1. Platz Wettbewerb im offenen Verfahren, 2025

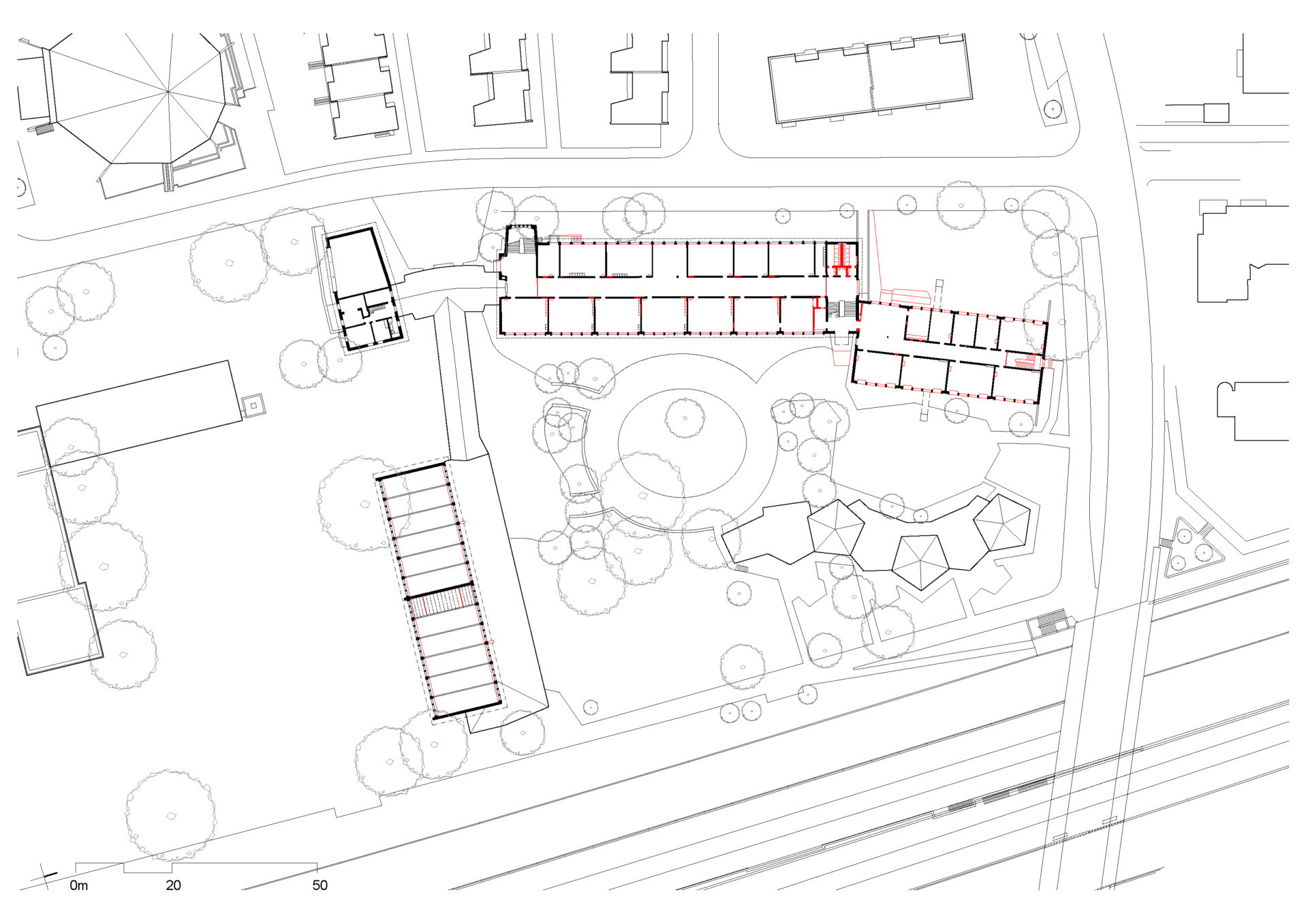

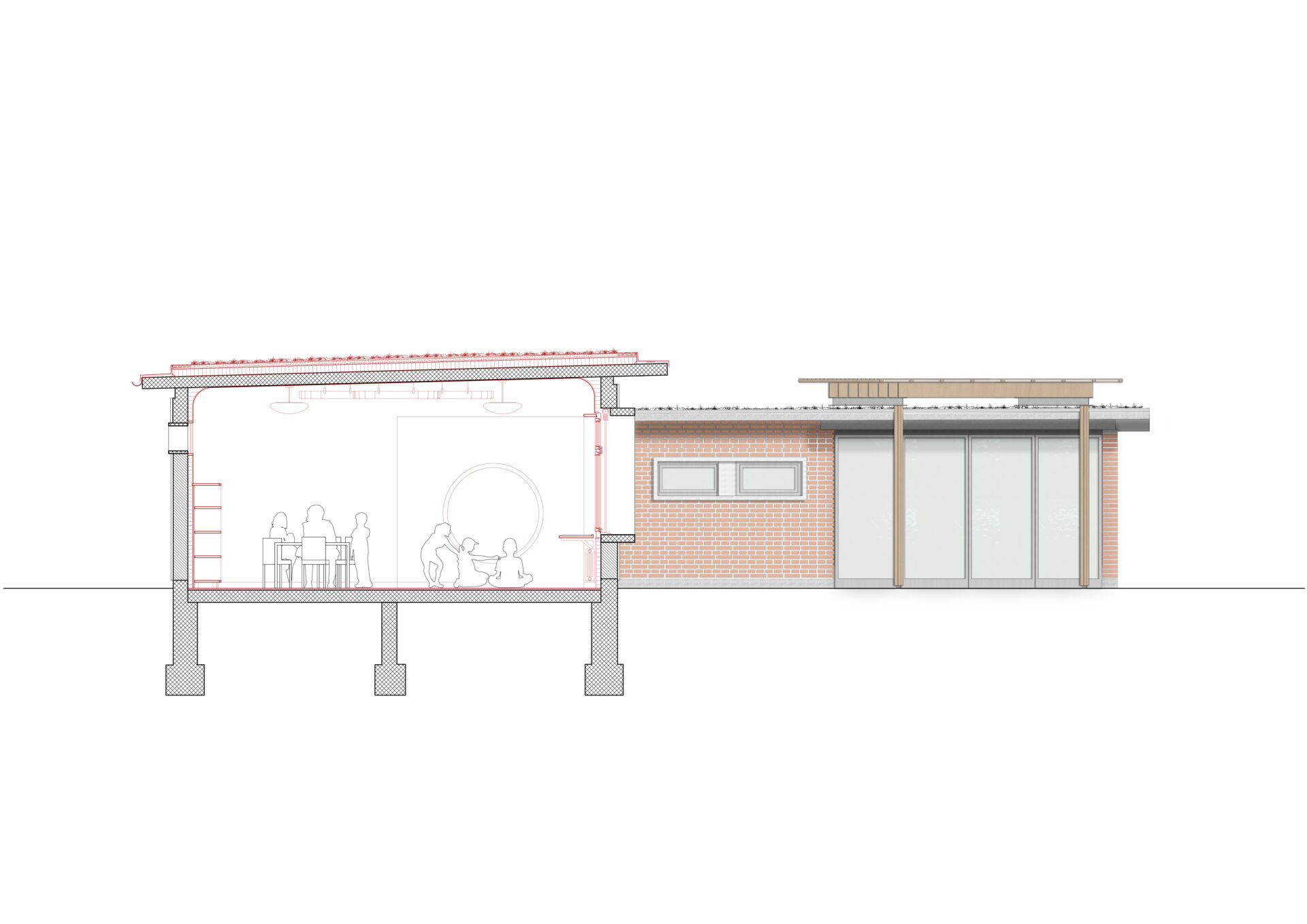

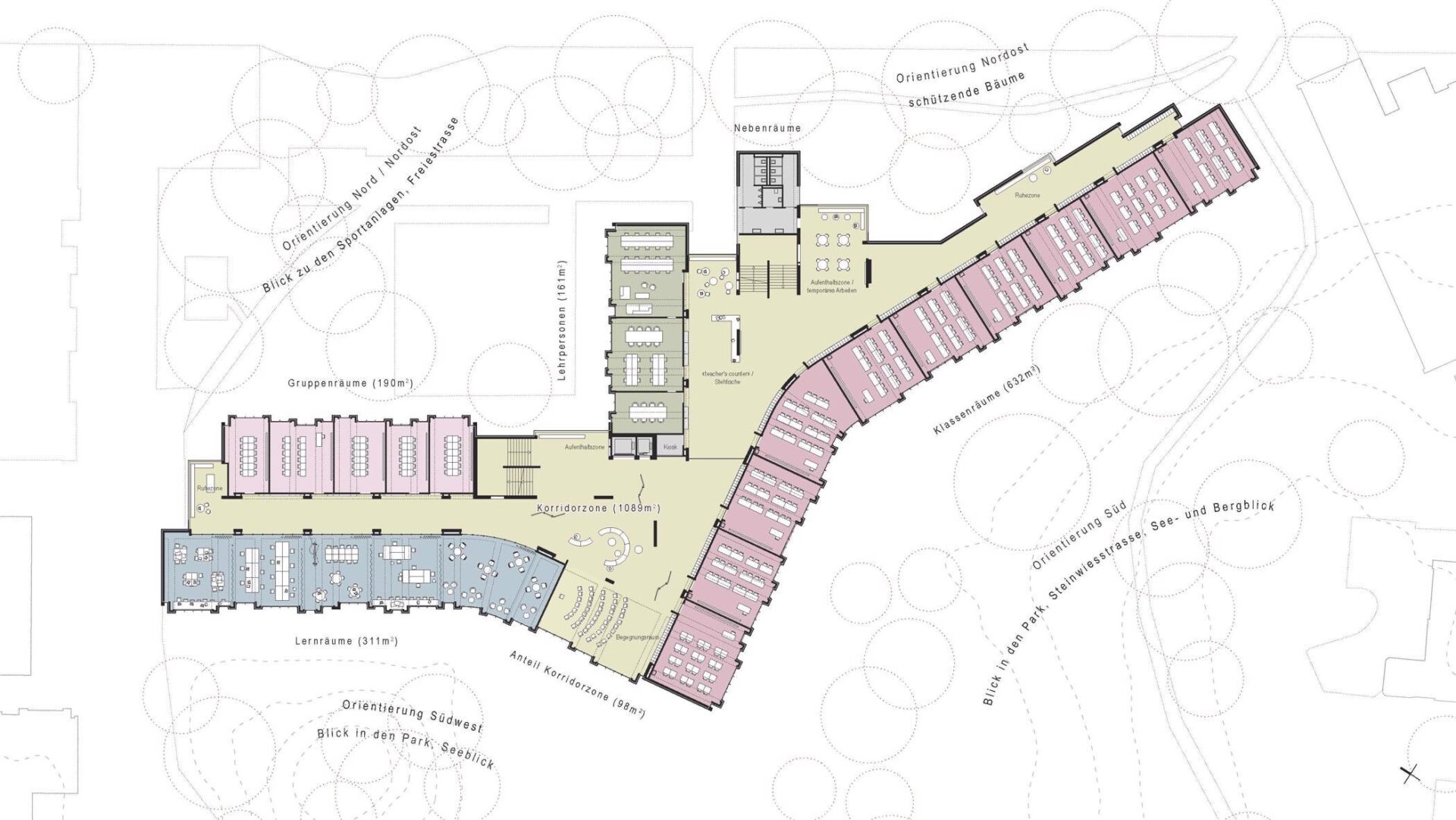

Primarschule Gellert, Basel – Gesamtsanierung, 1. Platz Wettbewerb im offenen Verfahren, Fertigstellung 2024

Restaurant Gartenbad Bachgraben, Basel – Gesamtsanierung, 1. Platz Wettbewerb im offenen Verfahren, Fertigstellung 2024

Schulhaus Frohheim, Olten – Gesamtsanierung, 1. Platz Wettbewerb im offenen Verfahren, 2024

Schulhaus Ländli, Baden – Umbau und Sanierung, 3. Platz Wettbewerb im offenen Verfahren, 2024

Doppelkindergarten Roggenburgstrasse, Basel – Sanierung, Wettbewerb im offenen Verfahren, 2024

Barfihof, Basel – Studienauftrag im selektiven Verfahren, 2023

Sporthalle Langacker, Herrliberg – Gesamtinstandsetzung und Erweiterung, Wettbewerb im selektiven Verfahren, 2023

Sevogel-Schulhaus, Basel – Dachgeschossausbau und Teilsanierung, Wettbewerb im offenen Verfahren, 2023

Primarschule Staufen – Ersatzneubau, Studienauftrag im selektiven Verfahren, 2023

Primarschule Wehrli, Kreuzlingen – Gesamtsanierung und Erweiterung, Wettbewerb im selektiven Verfahren, 2023

Kantonsschule Rämibühl, Zürich – Gesamtsanierung, Wettbewerb im selektiven Verfahren, 2023

Sekundarschule Pestalozzi, Basel – Dachgeschossausbau und Fassadensanierung, 1. Platz Wettbewerb im offenen Verfahren, Fertigstellung 2022

Theatersaal Berufsfachschule, Basel – Gesamtsanierung, 1. Platz Wettbewerb im Einladungsverfahren, Fertigstellung 2022

Jugendzentrum Gartenbad Bachgraben, Basel – Gesamtsanierung, Folgeauftrag Wettbewerb im offenen Verfahren, Fertigstellung 2022

Bildungszentrum Limmattal, Dietikon – Gesamtsanierung, Wettbewerb im selektiven Verfahren, 2022

Turnhalle Burgstrasse, Riehen: Gesamtsanierung – Wettbewerb im offenen Verfahren, 2022

Wirtschaftsgymnasium, Basel – Gesamtsanierung, 1. Platz Wettbewerb im offenen Verfahren, Fertigstellung 2021

Klybeq K-26, Basel – Gesamtsanierung, Wettbewerb im Einladungsverfahren, 2021

Primarschule Nordstrasse, Zürich – Gesamtsanierung und Dachausbau, Wettbewerb im selektiven Verfahren, 2021

2016-2020

Turn- und Schwimmhalle Vogelsang, Basel – Gesamtsanierung, 1. Platz Wettbewerb im offenen Verfahren, Fertigstellung 2020

Stadion Vogesen, Basel – Dachsanierung und Neubau Tribünengebäude, Folgeauftrag Wettbewerb im offenen Verfahren, Fertigstellung 2019

Haus SK, Ras El Matn, LB – Neubau, Direktauftrag, Fertigstellung 2019

Regierungsgebäude, Liestal – Gesamtsanierung, Wettbewerb im selektiven Verfahren, 2019

Primarschule St Karli, Luzern – Gesamtsanierung und Erweiterung, Wettbewerb im selektiven Verfahren, 2019

Architekturmuseum Schwaben, Augsburg, D – Gesamtsanierung und Erweiterung, 2. Platz Wettbewerb im offenen Verfahren, 2019

Sekundarschule Pestalozzi, Basel – Umbau, 1. Platz Wettbewerb im offenen Verfahren, Fertigstellung 2018

Primarschule Risch, Rotkreuz – Gesamtsanierung und Erweiterung, Wettbewerb im selektiven Verfahren, 2018

Familiengrab, Beirut, LB – Neubau, Direktauftrag, Fertigstellung 2018

Kantonsschule Zürich Nord, Zürich – Gesamtsanierung, Wettbewerb im selektiven Verfahren, 2017

Schulheim «Gute Herberge» Haus 180, Riehen – Gesamtsanierung, Wettbewerb im Einladungsverfahren, Fertigstellung 2018

Schulheim «Gute Herberge» Haus 186, Riehen – Fassadensanierung, Wettbewerb im Einladungsverfahren, Fertigstellung 2017

Apartment AJ, Beirut, LB – Umbau und Innenraumgestaltung, Direktauftrag, Fertigstellung 2017

Sekundarschule Vogesen, Basel – Umbau, Folgeauftrag Wettbewerb im offenen Verfahren, Fertigstellung 2017

Schulhaus Rittergasse, Basel – Gesamtsanierung, Wettbewerb im offenen Verfahren, 2016

Silo Erlenmatt Ost, Basel – Gesamtsanierung, Wettbewerb im Einladungsverfahren, 2016

Primarschule St. Johann, Basel – Gesamtsanierung und Dachausbau, 1. Platz Wettbewerb im offenen Verfahren, Fertigstellung 2016

2010-2015

Hochbauamt, Basel – Instandsetzung, Wettbewerb im Einladungsverfahren, 2014

Kantonsschule im Lee, Winterthur – Gesamtsanierung und Dachausbau, Wettbewerb im selektiven Verfahren, 2014

Primarschule Hebel, Riehen – Gesamtsanierung, 1. Platz Wettbewerb im offenen Verfahren, Fertigstellung 2014

Schulhaus Wasgenring, Basel – Gesamtsanierung und Erweiterung, 2. Platz Wettbewerb im offenen Verfahren, 2014

Van Dick Apartment, Beirut, LB – Gesamtsanierung, Direktauftrag, Fertigstellung 2013

Kantonsschule Zürcher Oberland, Wetzikon – Gesamtsanierung, 2. Platz Wettbewerb im selektiven Verfahren, 2013

Apartment AM, Beirut, LB – Umbau und Innenraumgestaltung, Direktauftrag, Fertigstellung 2011

Schulanlage Neuenhof – Gesamtsanierung und Erweiterung, Neubau Aula und Dreifachturnhalle, 2. Platz Wettbewerb im selektiven Verfahren, 2011

Air France 1st Class Lounge, Beirut, LB – Umbau und Innenraumgestaltung La Première, Internationaler Flughafen Beirut, 1. Platz Wettbewerb, 2011

Felsbergschulhaus, Luzern – Gesamtsanierung, 2. Platz Wettbewerb im selektiven Verfahren, 2010

Offene Stellen

Bewerbungen bitte als pdf an jobs@met-architects.com

Praktikant:in

- grafisch und gestalterisch talentiert

- engagiert, verantwortungsbewusst, teamfähig

- versierter Umgang mit Adobe Creative Suite und AutoCAD

- Erfahrung im 3D Modellieren, Rhino- Kenntnisse von Vorteil

- sehr gute:r Modellbauer:in

- Sprachkenntnisse: Deutsch und/oder Englisch

Anstellungsbeginn: nach Vereinbarung, Dauer der Anstellung: 12 Monate

Architekt:in

- ausgezeichnete gestalterische Fähigkeiten

- engagiert, eigenverantwortlich, strukturiert, teamfähig

- Minimum 2 Jahre Berufserfahrung

- Erfahrungen im Bereich Ausführungs- und Detailplanung von Vorteil

- versierter Umgang mit Adobe Creative Suite und AutoCAD

- Erfahrung im 3D Modellieren, Rhino- Kenntnisse von Vorteil

- Sprachkenntnisse: Deutsch und/oder Englisch

Für Architekt:innen, die zu einem langfristigen Engagement motiviert sind, bieten wir massgeschneiderte Deutschkurse an.

Senior Projektleiter/in Architektur und Ausführung

- Sie verfügen über substantielle Berufserfahrung – insbesondere auch im Bereich der Projektleitung

- Sie schätzen als praxisorientierte, kommunikative und belastbare Persönlichkeit ein vielfältiges Aufgabenspektrum und sind in der Lage, komplexe Projekte selbstständig und initiativ von der strategischen Planung bis zur Realisierung zu führen

- Sie behalten dabei den Blick fürs Ganze, arbeiten exakt und vorausschauend und bleiben dennoch flexibel

- Sie zeichnen sich durch ein sicheres und verbindliches Auftreten im Umgang mit Mitarbeitern, Auftraggebern, Behörden und Fachplanern aus

- Hohes konstruktives und entwerferisches Verständnis, fundierte Kenntnisse im Planungsrecht, unternehmerisches Denken, Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsfähigkeit bilden ihr Handwerkszeug

- Deutschkenntnisse auf muttersprachlichem Niveau und gute Englischkenntnisse sind Grundvoraussetzung

Wir bieten Ihnen eine verantwortliche Tätigkeit mit langfristiger Entwicklungsperspektive in einem professionellen und dynamischen Umfeld. Es erwarten Sie ein motiviertes internationales Team und eine flache Hierarchie.

Kontakt

MET Architects GmbH SIA BSA

Klybeckstrasse 141 / K102

4057 Basel

T +41 61 561 52 00

mail@met-architects.com

Instagram: met_architects_basel

Bauteilverkauf

Bei unseren Sanierungsprojekten legen wir Wert darauf, funktionstüchtige Bauteile und Ausstattungen, die nicht mehr gebraucht werden, sorgfältig auszubauen und aufzubewahren. Aktuell sind die untenstehenden Objekte zu erwerben, zur Selbstabholung bei uns im Büro oder Versand (Verpackung und Porto auf Anfrage) Bei Interesse: Modell und Anzahl per Mail an reuse@met-architects.com

Impressum / Datenschutz

Design Webseite: Claudiabasel GmbH

Programmierung Webseite: Open Interactive

Sämtliches Material auf dieser Webseite ist Eigentum der MET Architects GmbH.

© Copyright MET Architects GmbH

Alle Rechte vorbehalten.

Datenschutzerklärung

1 Datenschutzerklärung

Die vorliegende Datenschutzerklärung klärt Sie über die Art, den Umfang und den Zweck der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten auf unserer Website https://met-architects.com (im Folgenden „Website“) durch die MET Architects GmbH (im Folgenden „wir“ oder „uns“) auf und gibt über die Ihnen zustehenden Rechte Auskunft. Diese Rechte richten sich nach den anwendbaren Datenschutzgesetzen.

2 Verantwortlicher für die Datenbearbeitung

Verantwortlicher für die Datenbearbeitung auf dieser Website und Ansprechpartner für Datenschutzanliegen ist:

MET Architects GmbH

Klybeckstrasse 141

4057 Basel

+41 61 561 52 00

mail@met-architects.com

3 Datenerfassung auf dieser Website

3.1 Logfiles

Unsere Website wird von cyon GmbH (www.cyon.ch) gehostet.

Zur Optimierung und Aufrechterhaltung unserer Website protokollieren wir technische Fehler, die beim Aufrufen unserer Website allenfalls auftreten. Ferner werden bei der Nutzung dieser Website automatisch Informationen erhoben, die der Browser Ihres Endgeräts an unseren Host-Provider übermittelt. Dies sind:

IP-Adresse und Betriebssystem Ihres Endgeräts,

Browsertyp, Version, Sprache

Datum und Uhrzeit der Serveranfrage,

aufgerufene Datei,

die Website, von der aus der Zugriff erfolgte (Referrer URL),

den Status-Code (z.B. 404) und

das verwendete Übertragungsprotokoll (z.B. HTTP/2).

Diese Daten werden von unserem Host-Provider erhoben und gespeichert, um Prozesse und Abläufe insbesondere in Zusammenhang mit der Nutzung unserer Website und der Sicherheit und Stabilität des Computersystems optimieren zu können.

Weitere Informationen finden Sie in der Datenschutzerklärung der cyon GmbH unter https://www.cyon.ch/legal/datenschutzerklaerung.

Sofern die DSGVO anwendbar ist, sind Grundlage für diese Datenbearbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

3.2 Cookies

Wir setzen auf unserer Website Cookies ein. Cookies sind kleine Dateien, die auf Ihrem Endgerät abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Einige der von uns verwendeten Cookies werden automatisch gelöscht, wenn Sie unsere Website verlassen. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen oder bis sie ablaufen. Diese Cookies ermöglichen es, Ihren Browser beim nächsten Besuch unserer Website wiederzuerkennen.

In Ihrem Browser können Sie einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies vorab informiert werden und im Einzelfall entscheiden können, ob Sie die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschliessen, oder dass Cookies komplett verhindert werden. Dadurch kann die Funktionalität der Website eingeschränkt werden.

Cookies, die für den elektronischen Kommunikationsvorgang oder von Ihnen gewünschte Funktionen erforderlich sind oder Ihr Benutzererlebnis optimieren, werden – sofern die DSGVO anwendbar ist – auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO gespeichert.

4 Externe Dienste

Auf unserer Website setzen wir verschiedene Dienste von Drittanbietern ein. Nachfolgend legen wir im Einzelnen dar, um welche Dienste es sich handelt, wofür wir sie einsetzen und welche Daten gesammelt werden.

Die Einbindung externer Dienste kann gemäss der aktuellen europäischen Rechtsprechung heikel sein. Die Weitergabe von Personendaten an externe Anbieter (Beispiel: Analytics, Werbung, CDN, Fonts, Videos usw.) sollte im Einzelfall analysiert werden.

5 Links

Auf unserer Website finden Sie Links auf Seiten von Drittanbietern. Wir sind nicht verantwortlich für die Inhalte und Datenschutzvorkehrungen auf externen Websites, welche Sie über die Links erreichen können. Bitte informieren Sie sich über den Datenschutz direkt auf den entsprechenden Websites.

6 Weitergabe von Daten an Dritte

Damit wir Ihnen die Informationen auf unserer Website anbieten können, arbeiten wir mit verschiedenen Dienstleistern zusammen, namentlich mit IT-Dienstleistern, um Ihnen eine zeitgemässe Website anbieten zu können. Diese verwenden Ihre Daten nur im Rahmen der Auftragsabwicklungen für uns.

Mit Ausnahme der Bestimmungen in Ziffer 3.4 dieser Datenschutzerklärung, nehmen wir eine Datenübermittlung an Stellen ausserhalb der Schweiz und der Europäischen Union (Drittstaat) ohne Ihre Einwilligung nur vor, sofern dies nach dem jeweiligen Vertrag erforderlich ist, zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen oder zur Wahrung unserer berechtigten Interessen.

7 Ihre Rechte

Soweit von dem auf Sie anwendbaren Datenschutzrecht vorgesehen, können Sie unentgeltlich Auskunft über die auf Sie bezogenen gespeicherten Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenbearbeitung verlangen. Ebenso steht Ihnen unter den gesetzlichen Voraussetzungen ein Recht auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der oder Widerspruch gegen die Bearbeitung sowie, sofern die DSGVO zur Anwendung gelangt, auf Herausgabe dieser Daten zur Übertragung an eine andere Stelle zu.

Eine von Ihnen erteilte Einwilligung können Sie mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an uns.

Bitte beachten Sie, dass die vorstehenden Rechte gesetzlichen Einschränkungen unterstehen und ggf. die Erbringung unserer Dienstleistungen beeinträchtigen oder verunmöglichen können.

Sie sind berechtigt, Ihre Ansprüche gerichtlich durchzusetzen oder eine Beschwerde bei der zuständigen Datenschutzbehörde einzureichen. Für die Schweiz ist der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte zuständig (http://www.edoeb.admin.ch).

8 Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung

Wir können diese Datenschutzerklärung jederzeit ändern oder anpassen. Die aktuelle Datenschutzerklärung kann auf https://met-architects.com abgerufen werden.